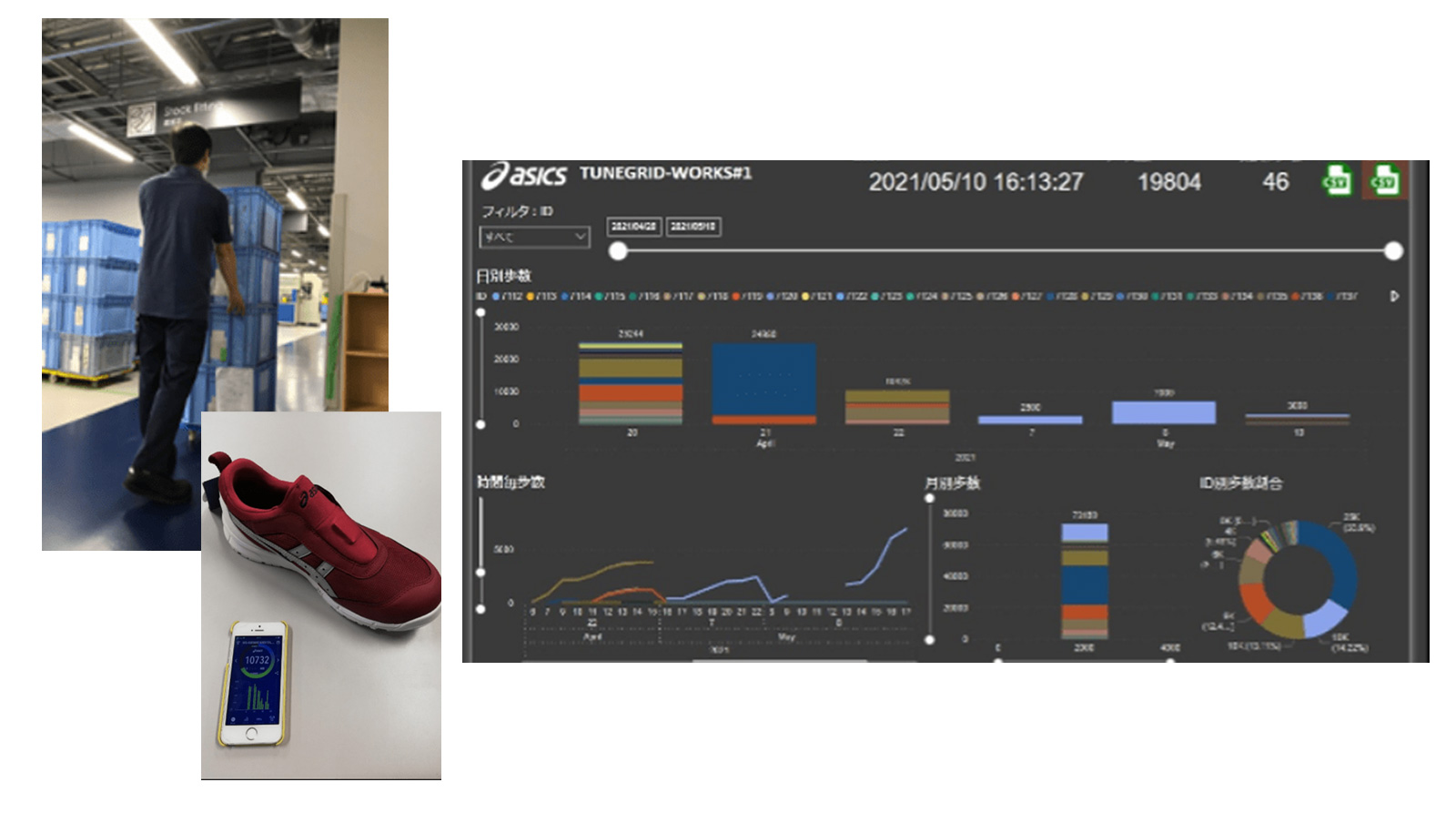

システム開発・導入支援IoT開発支援・共同研究

センサーデバイスから取得したデータを見える化する

IoTの発達により新たな価値創出や、より便利なサービスの開発が可能になりました。センサーやデバイス、通信インフラなどの高性能化、低価格化が追い風となり、IoT の導入はより身近に、そして今後さらなる活用が期待されています。2016年にIoT部門を立ち上げたKDLは、プロトタイピング志向でIoT開発実績が豊富です。

特徴

一気通貫した支援

IoT、AIを活用した事業の企画案作りから、PoC開発、プロダクト開発、事業サポートまで一貫し支援します。

KDL×IoTの強み

IoTはもちろんKDLが持つIT知識を武器に、IoTやAIを活用した新たな事業開発を支援します。

Microsoft Azure

IoT開発のクラウド環境として、KDLは「Microsoft Azure」を使用した開発を得意としています。

プロセス

01/

要件定義

お客様がIoTに何を求めるのか、どのようなデータを収集し分析したいのか等をヒアリングしながら要件をまとめ、全体像を定義していきます。

02/

受託型システム開発サービス

お客様のご要望に応じてシステム案をご提案し、ご予算に合わせてシステム構築を行います。「外部への情報公開」や「他システムとの連携」など自社開発では難易度が高いという不安を解消します。

03/

運用・保守

運用段階では、システムの監視やトラブル解決以外にも業務分析、業務効率向上などのご支援をいたします。

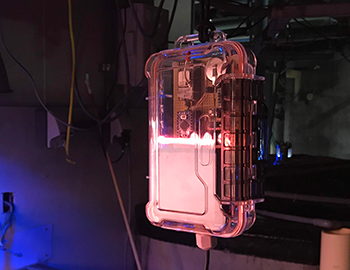

IoTを支える技術

IoTは、センシング技術、通信をするためのネットワーク技術、データの蓄積・分析技術、そして可視化のためのアプリケーション技術など、様々な技術の組み合わせで成り立っています。目的や用途によって最適なものを選択し、ご提案いたします。

センサー

GPS

温度

湿度

デバイス間通信

Bluetooth

ZigBee

wi-sun

ゲートウェイ

Raspberry

Arduino

スマートフォン

クラウド間通信

4G/LTE

sigfox

ELTRES

データストア

AWS

Azure

Google

可視化

PowerBI

Motion Board

Tableau

フィードバック

AI

RPA

湿度

事例

関西IoTビジネス共創ラボ

日本マイクロソフト株式会社が事務局を務める「IoTビジネス共創ラボ」の関西地域グループとなる「関西IoTビジネス共創ラボ」を設立。IoTの普及を加速させるため、IoTに取り組む関西企業のマッチングの場を提供し、勉強会やワークショップなど各種イベントを開催しています。

パートナープログラム

KDLは次のパートナープログラムに参加しています。

- 株式会社 ソラコム SPS 認定済インテグレーションパートナー

- 京セラコミュニケーションシステム 株式会社 Sigfoxインテグレーションパートナー(アプリケーション、インテグレーション)

- ソニーネットワークコミュニケーションズ 株式会社 ELTRES IoTネットワークサービス パートナープログラム

料金

| IoT開発支援・共同研究 | 500万円(税別)~ ご要望、予算に合わせてシステム構築案をご提案します |